폰테크 당일폰테크 폰테크당일 비대면폰테크 폰테크통신 전문 24시 https://cmaxfanatics.com/

[서울=뉴시스] 이수지 기자 = 몽실몽실한 털, 동글동글한 귀와 엉덩이, 졸리는듯한 눈. 우리 집 강아지는 내 눈에만 귀엽고 예뻐 보이는 것은 아니었다.

조선 전기 대표 종실(宗室) 화가 이암(1507~1566)이 그린 ‘화하구자도(花下狗子圖)’에 등장하는 댕댕이들이 전 세계 한류팬들의 눈길을 사로잡았다.

국립중앙박물관에 따르면 아이돌 그룹 ‘방탄소년단’ 멤버 RM이 국립중앙박물관 용산 이전 20주년 특별전 ‘새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전’을 관람하고 인스타그램에 이암의 ‘화하구자도’를 게시하면서 해외 팬들의 방문이 급증했다.

6월 10일 개막한 특별전 ‘새 나라 새 미술, 조선 전기 미술 대전’의 2부 ‘묵墨, 인문人文으로 세상을 물들이다’는 조선 전기 사대부들의 이상을 담은 서화뿐만 아니라 이암의 ‘화하구자도’ 등 궁궐을 장식한 다양한 수묵화를 소개한다.

◆’동물 그림의 일인자’ 종실 화가 이암

조선 전기 궁궐은 조선의 영원한 번영을 기원하는 그림들도 채워졌다. 왕실은 궁궐을 상서로운 공간을 꾸며 권위를 드러냈고 왕의 장수를 기원하며 나라의 영속을 바랐다.

이번 전시에는 당시 종실 화가들이 길상적 상징물들을 그린 ‘십장생도(十長生圖)‘, ’백록도(百鹿圖)’, 왕실의 진금기화(珍禽奇花)를 그린 ‘화조도(花鳥圖)’, ‘가응도(架鷹圖)’ 등을 선보인다.

그중에서도 이번에 전시된 조선 전기 대표 종실 화가 이암의 작품 총 5건 5점 중 대표작 ‘화하구자도(花下狗子圖)’, ‘화조구자도(花鳥狗子圖)’, ‘모견도(母犬圖)’가 주목할 만하다. 이 그림들은 궁중 애완물을 대상으로 그려졌다고 추정된다.

이들 그림의 특징은 먹으로 농담을 활용해 개의 몸통을 진하게 칠하고 칠 끝에 여러 번 한쪽을 짙게 하고 다른 쪽으로 갈수록 차츰 엷게 나타나도록 칠하는 선염법이다.

조선 문신 성세창 (1481~1548)은 이암에 대해 ‘대상의 외형뿐 아니라 그 참됨까지 표현해 당대 화원들은 모방할 수 없다’고 평했고, 조선 문인 정사룡 (1491~1570)도 ‘빼어남으로 만물을 담아낸다’고 찬탄했다.

이 전시 중 서화 부분을 기획한 명세라 국립중앙박물관 학예연구사는 화가 이암에 대해 “궁중 화원을 능가하는 기량을 지닌 조선 전기 회화사에서 특별한 위치를 점하는 인물”이라고 소개했다.

이어 “이암은 동물 그림, 특히 개와 매를 주제로 한 작품에서 독보적인 표현력을 보여줬다”며 “그의 개 그림은 동화적인 따뜻함을 자아내며 보는 이의 마음을 사로잡고, 매 그림은 날카롭고 강인한 인상을 준다”고 덧붙였다.

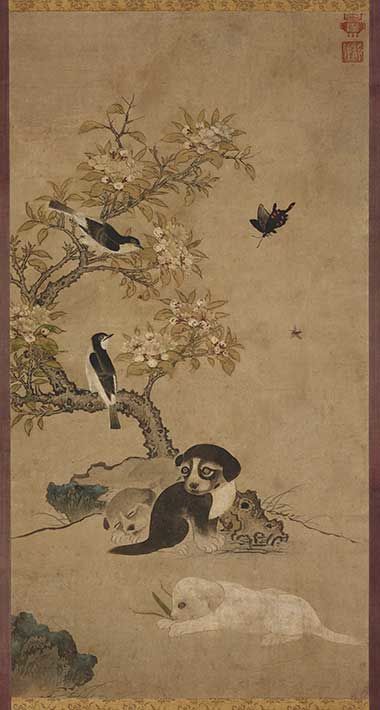

◆ 흰 꽃 만개한 나무 아래 쉬는 강아지들 ‘화하구자도’

강아지 3마리가 흰 꽃이 활짝 핀 나뭇가지 아래서 한가로이 쉬고 있다.

이암은 하단에 바위 하나를 두고 강아지들 뒤편으로는 지면을 나타내는 필선을 그려 공간을 구분했다. 단순한 공간 구성과 여백으로 그림을 보는 사람이 강아지들에 더 주목하게 만든다.

얼굴 아래 반점이 있는 갈색 강아지는 어딘가를 바라고 있고 그 뒤쪽에 흰둥이와 검둥이가 포개져 자고 있다.

이암은 강아지의 콧수염과 윤곽에만 가는 필선을 구사했고 얼굴과 몸통은 먹의 농담을 조절하면서 면을 채웠다.

강아지를 표현한 몰골법(윤곽선 없이 색채나 수묵을 사용해 형태를 그리는 화법)과 달리, 상단의 꽃나무는 가는 필선으로 형태를 그리고 섬세하게 채색하는 구륵진채법(겉으로 나타나는 생김새를 테두리로 그린 다음 그 안에 색을 칠하는 화법)을 구사했다.

특히 꽃잎과 꽃술을 섬세하게 표현하면서 꽃잎 아랫부분에는 분홍색을 덧칠했다. 나뭇가지 아래 여백에 흰 나비가, 화면 하단에는 진하게 각진 윤곽선으로 그려진 바위가 있다.

◆한 쌍의 새가 앉은 나무 아래 쉬는 강아지들 ‘화조구자도’

강아지 3마리가 한 쌍의 새가 앉아 있는 나무 아래 쉬고 있다.

화면 가장 앞에 엎드린 강아지는 벌레를 입에 물고 있다. 다른 두 마리는 나무 그늘에서 자거나 먼 곳을 보고 앉아 있다.

이암은 두 마리 모두 몸통을 선염 처리했고 발의 형태는 먹선으로 윤곽만 간략하게 그렸다. 나무 아래 바위 뒤편에는 지평선을 먹선으로 그린 뒤 잡풀을 소량만 표현했다.

나무는 이암 특유의 울퉁불퉁한 나무껍질 표현이 두드러진다. 이파리 앞면의 잎맥을 생략한 채 잎끝 말림만 그려 형태적 특징이 드러난다.

바위는 선과 점으로 질감을 나타낸 뒤 군데군데 녹색을 덧칠했다. 특히 화면 앞에 바위는 먹을 다소 진하게 칠했다.

이 그림에서도 이암은 강아지를 몰골법으로, 나무는 구륵법으로 표현했다. 배경을 생략해 나무와 새, 강아지 등 소재에 그림을 보는 사람들이 더 집중하도록 구성했다.

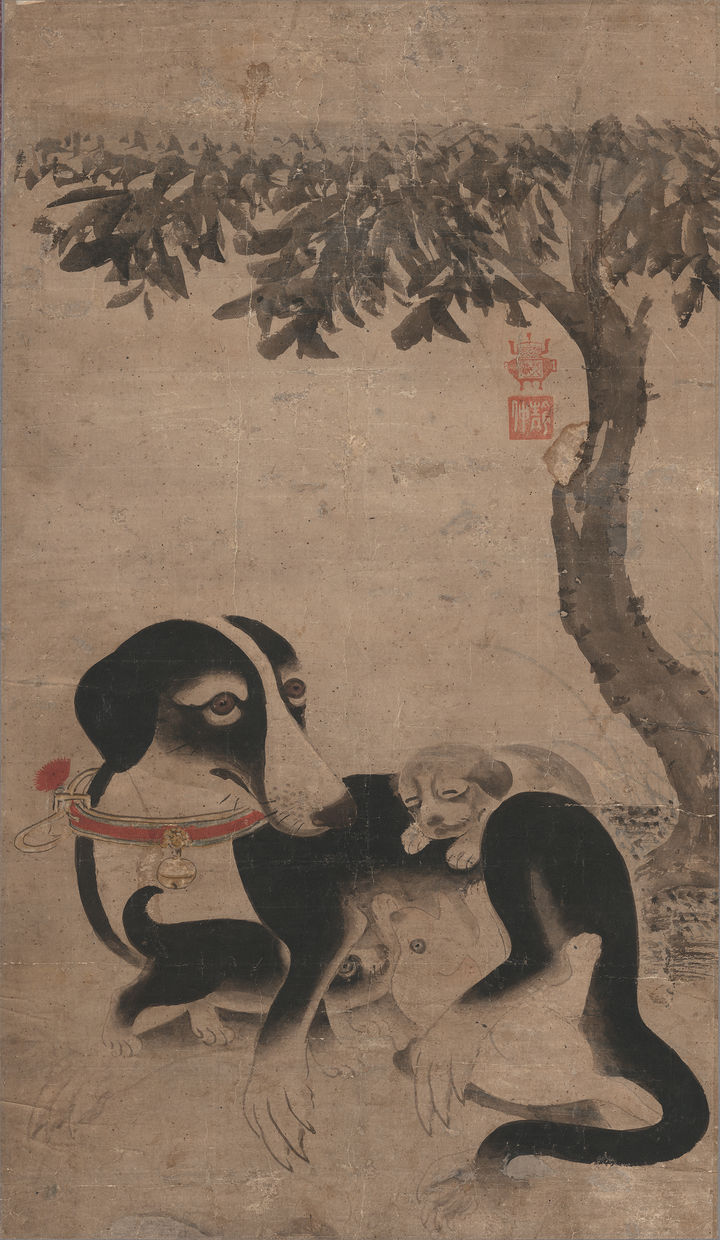

◆어미 개가 강아지를 돌보는 ‘모견도’

나무 그늘 아래 어미 개가 강아지 3마리를 돌보는 평화로운 순간이다.

이암은 어미 개와 강아지는 먹의 농담을 조절하며 칠하는 선염법으로 표현했는데 어미 개를 칠한 진한 먹은 윤기 있는 털을 연상시킨다.

어미 개는 방울이 달린 목줄을 착용했다. 금으로 된 둥근 형태와 사각 버클, 녹색 선을 상하로 두른 붉은 띠, 붉은 술, 삼환 고리로 연결된 금방울이 자세하게 묘사됐다.

이러한 특징적인 목줄은 이 개가 왕실이나 종실가에서 길렀던 애완견이었음을 암시한다.

나무는 먹으로 몸통을 간단하게 그리고 붓을 넓게 써 누르듯 나뭇잎을 표현했다. 나무 상단은 의도적으로 생략했다.

이와 달리 나무 아래쪽은 거친 필선과 점으로 지면을 나타냈고 담녹의 잡풀도 표현했다.

명 학예연구사는 “그의 개 그림은 동화적인 따뜻함을 자아내며 보는 이의 마음을 사로잡는다”며 “‘화하구자도’와 ‘화조구자도’는 이암의 개 그림의 특성을 잘 보여주는 예”라고 설명했다.

이어 “그의 개 그림에는 먹을 여러 번 덧칠하는 선염법이 활용됐는데 털을 한 올 한 올 그리는 섬세한 필선 대신 먹의 농담을 중첩해 털의 입체감과 윤기를 자연스럽게 표현했다”고 말했다.

이러한 기법은 조선 전기적 화풍이다. 조선 후기로 가면서 선호되지 않았다. 조선 후기 서화 수집가 김광국(1727~1797)은 이런 화풍에 대해 “오로지 담묵만 써서 하나의 고깃덩어리를 만들어 골기가 부족하다”고 평하기도 했다.

◆일본이 사랑한 이암의 개그림…아류작들 파생

조선 초기 동물화에서 독자적인 화풍을 정립한 이암의 작품은 17~18세기 일본 화가들에게 지대한 영향을 미쳤다. 이암의 강아지가 일찍이 한류 주역의 하나 일지도 모를 일이다.

유키오 리핏 하버드대 교수는 “이암의 강아지 그림은 17세기 초 이미 일본에 들어와 유통되면서 에도시대의 저명한 화가들에게 영감을 줬고, 다양한 아류작을 파생시켰다”고 밝혔다.

18세기 린파(琳派)를 창시한 다와라야 소타쓰와 요사 부손(1716~1784)의 ‘구자도’가 대표적이다.

왼쪽 위 강아지는 고개를 오른쪽으로 돌리고 있는 구도, 색의 음영, 자연스럽게 번지는 기법까지 이암의 ‘화조구자도’와 매우 흡사하다. 이암의 영향을 받은 개 그림의 화풍은 18세기 중후반 교토 화가들에 의해 전성기를 맞았다.

린파는 일본에서 모모야마 시대 후기에 발흥해 근대까지 활약한 화파다. 이 화파에 주축이 된 화가 혼아미 코우에츠와 다와라야 소타쓰가 전통 야마토에 화풍과 수묵화와 조화를 이룬 장식화를 그렸다.

이암의 작품은 일본에서 애호됐다. 이는 현재 그의 그림 상당수가 일본에 소장된 이유이기도 하다.

명 학예연구사는 “이암은 오랫동안 무로마치시대 일본 승려 화가로 오인되기도 했다”며 “19세기에 들어서 그가 조선의 화가임이 밝혀졌다”고 말했다.

내달 31일까지 열리는 이 특별전 기간 중 ‘화하구자도’는 내달 3일까지 볼 수 있다. 특별전은 4일 휴관한 뒤 5일 ‘모견도’로 교체할 예정이다.

◎공감언론 뉴시스 suejeeq@newsis.com폰테크 비대면폰테크 폰테크당일 당일폰테크 #폰테크 #비대면폰테크 #폰테크당일 #당일폰테크 https://cmaxfanatics.com/